双子の少年が繰り広げる“鬼畜”な所業の数々の先には…【芥川奈於の「いまさら文学」】

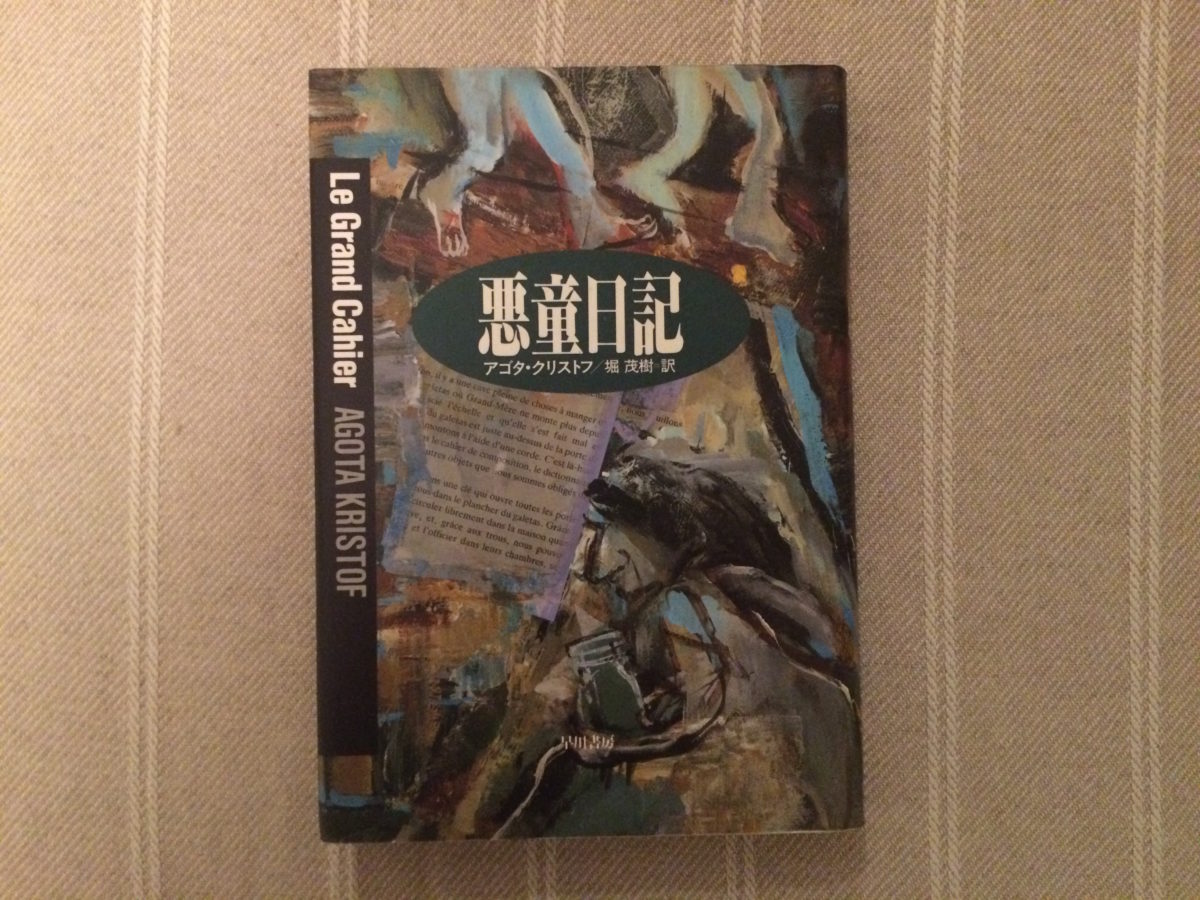

◆アゴタ・クリストフ・著 『悪童日記』◆

ハンガリー出身の女流作家、アゴタ・クリストフ(1935~2011)のデビュー作『悪童日記』(1986)は、強烈キャストのオンパレードである。

母親に遺棄された双子の美少年「ぼくら」、魔女と恐れられているおばあちゃん、ショタコンでインモラルな将校、獣姦が好きなロリータ満面の兎っ子、「ぼくら」に恐喝される司祭……と、少し挙げただけでも、何だかもう狂った世界のようではないか。

この物語の背景は、第二次世界大戦末期から戦後にかけての数年間。場所は、当時ドイツに併合されていたオーストリアとの国境に近いハンガリーの町であると推測される。

ユダヤ、ポーランド、ハンガリー、ドイツ、ソ連、強制収容所、強制労働、戦争、圧政……。これらのキーワードを並べれば、大体想像のつく話かもしれないし、内容も理解しやすいかもしれない。

しかし、この本の肝は「日記」であるところだ。

文体は、美少年の双子「ぼくら」の日記形式で描かれている。その内容が、おそらく10歳~12歳の少年のそれとは、かけ離れているのだ。現実を克服するよう、傷ついているのは誰か別人であるかと思うように、お互いを実験台にする。

例えば、精神を鍛えるためにお互いを罵る。言葉が耳に入らなくなるまでそれを続ける。ちなみに、母親の「私の愛しい子! 最愛の子!」という言葉も最高の罵しりの台詞である。そのほか…

片方が片方を叩き、刃物をふるって、炎を押し当てる。それを交互に繰り返す。

盲と聾のふりをする。おかげで通学義務を免除される。

目の前で爆死した母親と、父親違いの赤ん坊の骨を飾る。

教会で働く女中を爆死させようとする。

司祭が兎っ子を犯していることを知り、恐喝をする。

別の男の赤ん坊を孕み死んでいった母親を迎えに来た哀れな父親に、情をかけることなく利用する。

祖母が倒れると、望み通りに毒薬を飲ませ殺してあげる。

……などなど、どれもやはり普通の少年たちのする事ではない。

この双子の、偏執的な意思はとても不気味である。

しかし、無機質に感じる「ぼくら」は離れ離れになると失神してしまう。お互い唯一無二の存在であり、彼らは機会を得るごとにひとつの「存在」になろうとしていく。

そうやってしか生きてはいけない戦時下、戦後の世界が悪いと言ってしまえばそれまでだが、逆にそこで生きていくには、現代から比べたら「異常」な精神を持たなければ自己を保てないのではないだろうか。

そう思うと、「ぼくら」の行為全ては透明――いや、残酷な真っ白なキャンバスであると言えよう。「ぼくら」は、したたかに生きていくしかないのだ。

それを圧倒的な筆力で人間の真実を抉ることの出来る作者は素晴らしい。

この小説はラストに突如、全てを裏切られる。そして、続編『ふたりの証拠』(1988)、『第三の嘘』(1991)へと続いていく。

最強にして最悪な双子を見届けるために、全3冊をぜひ読んで頂きたい。

(文/芥川 奈於)