【川奈まり子の実話系怪談コラム】十三番テーブルの客【第十九夜】

横浜は個性的で美しい街だ。洋館や外人墓地、中華街など、古くから開けた港町らしく異国情緒が漂い、潮風が渡る海辺の公園にも、150年以上の歴史を誇る商店街にも、どことなく洗練された洒落た雰囲気がある。

国内外から観光客を集めるのもうなずけるし、かくいう私も大好きで、何十回も訪れている場所である。

そんな横浜には飲食店も多い。シェフの吉田さんが以前勤めていたレストランもそのひとつだった。立地が良く、料理やサービスの評判も上々で、遠方からもリピーターが訪れる人気店だったそうだ。

道路に面した大きな店舗で、庭があり、店内の床面積も広かった。1階に互いにゆったりと間隔を開けたテーブル席がいくつかと、バーカウンターと個室がひとつ。2階もあって、そこにはソファ席と個室がふたつあったという。

床面積が広いことにはわけがあった。

この店が建っている土地に、かつて総合病院があったのだ。何があったのかはわからないが、その病院が他所へ移転し、建物を潰して更地にしたところに、レストランを開いた。

レストランの敷地面積は200坪以上だったというが、元は大型の病院の土地だったのだと聞けば、なるほどと思う。

そんな広い店内で、しかも2階席も個室もあるとなると、当然、注文用のチャイムが必要なのだった。

「チャイムの数は全部で10個あって、①から⑩まで数字が割り振られていました。つまり、①のチャイムが置かれている1番テーブルのお客さまがチャイムのボタンを押すと、バーカウンターの中にある従業員用の表示板に①と電光表示されて、同時に『ピンポン』と鳴るわけです」

■存在しないはずのテーブルから呼び出しが…?

それは3年前の8月、お盆の頃のことだった。

盆休みで混みそうなものなのに、その日はなぜか空いていて、午後6時頃になっても店内には閑古鳥が鳴いていた。

吉田さんが、バーカウンターの前で、他の従業員たちと「今日は暇だね」などと雑談していると、『ピンポン』とチャイムが鳴った。

反射的に表示板を見ると、そこに点灯していた数字は⑬。

吉田さんたちは首をひねった。チャイムは10個しか置いておらず、割り振った数字は⑩まで。13番テーブルは存在しないし、⑬が表示されるわけもない。

「でも、そのときは機械が故障したのかもしれないということになって、僕らは、とりあえず表示板のリセットボタンを押しました」

7時近くなって、ようやく客が入りはじめた。まずは人気のソファ席が埋まった。さっそく、『ピンポン』とチャイムが鳴らされる。

吉田さんは表示板の数字を見た。ソファ席に置かれているチャイムの番号だった。

注文を聞くためにソファ席に向かいながら、先刻⑬が表示されたのは、突発的に機械が誤作動しただけだろうと彼は思った。なぜなら、こうして普通に作動したわけだから。

ところが――。

「閉店まであと少しというときに、お客さまがパタパタッと皆さんお帰りになって、店内に従業員しかいなくなってしまいました。それで、また僕らはバーカウンターのところで雑談しはじめました。すると、また『ピンポン』と鳴って⑬番が点灯したんです」

2度目も同じ、存在しないはずの⑬番。

13という数字は、西欧ではルームナンバーや階数表示で12の次を14にしてしまうほど、激しく忌み嫌われている。

イエス・キリストの処刑日が13日の金曜日だった、いやレオナルド・ダ・ヴィンチ作の『最後の晩餐』に描かれている人の数が13人だから、そうではなく月数や時間、方位など生活に根付いた基数である12よりひとつ多い素数で不調和な数だから……等々、これを忌み数とする所以には複数の説がある。

中国では地方によっては、逆に「13」と「実生」(実るという意)との発音がほぼ同じことから吉数とするといい、日本にも特にこれを忌み数とする伝統は無かったが、現代では、映画『13日の金曜日』などの影響もあって、不吉なイメージが定着している。

吉田さんたち従業員は怖気を振るった。

鳴るはず、点くはずのないチャイムの数字。しかも、それが不吉な⑬だ、と。

その上、念のために店長がひとりで店中回って、すべてのチャイムのボタンを押してみたところ、何度試しても①から⑩までしか点灯しなかったので、皆、鳥肌が収まらなくなってしまった。

そこで、店長はチャイムを全部回収してしまうことにした。

が、これが裏目に出た。チャイムを集めている最中に、またしても『ピンポン』と鳴ったのだ。

「⑬番が点灯していました。しかも今度は、表示板のリセット・ボタンを押しても、すぐに『ピンポン』と鳴るんです。リセットしても『ピンポン』と鳴って⑬が点き、またリセットしても『ピンポン』と鳴り⑬がパッと点く。この繰り返しです。躍起になってリセットしても、怒っているみたいに、すぐに⑬番から呼び出しが来る……。僕らは全員ビビッてしまいました」

表示板は、何度リセットしても、頑固に⑬番を点灯させつづけた。店内には13番目のテーブルは存在しない。それどころか、チャイムは全部、店長が回収してしまったのだ。

第一、客はすでに皆、帰った――目に見える客は。

従業員は、シェフである吉田さんと店長を残して、皆、逃げるように家に帰ってしまった。

「僕と店長は、最後まで店に残っていました。

そうしたら、店長が、もう閉店時間で、明日の開店時刻までは使わないんだからと言って、表示板の電源を落としてしまうことにしたんです。そこで僕がチャイムの表示板の電源をオフにしました。

ええ。確かに電源を切ったんですよ。でも……店長が『じゃあ帰ろうか』と言って店の戸口で、そこにある店内の照明のスイッチを落としたら、その途端、誰も居ない店内にチャイムの音が響いて、バーカウンターの中で電源を落としたはずの表示板に明かりが点いたんですよ」

真っ暗闇の只中で輝く、⑬番の数字。

「それはもう、血の気が引きましたよ。とくに店長は、本当に文字通り顔が真っ青になるほどで、ちょっと尋常じゃない怯え方をして、店を飛び出していってしまいました。

僕も慌てて外に出て……僕はわりとすぐに少し落ち着いたんですけど、店長は店から離れても、まだ全然治まってなくて……とにかく凄い怖がりようでした。

もう店の外にいて、道を歩いてるわけだから、まだそこまで怖がってるなんて変だと思って、店長に訊いたんですよ。『いったいどうしたの』って」

すると、店長は引き攣った顔で吉田さんを振り向いた。

「俺、聞いちゃったんだよ。『早く来い』って、はっきり聞こえたんだよ!」

盆になると、地獄霊界、天国霊界、それらの真ん中にある中有霊界から、祖霊たちがこの世に帰ってくるという。この時に回忌供養をする慣わしは今も生きている。盆の終わりに、霊魂はあの世に引き揚げてゆく。

しかし、地獄霊界から来た者たちの中には、再びそこへ戻るの嫌さに、人や土地に憑き続けることもあると言われている。

吉田さんのお知り合いに霊感がある方がいて、その人によると、件のレストランには今も何かが取り憑いているのだという。

もっとも、この出来事があった後、店長も吉田さんも店を辞めてしまい、経営者も店名も変わったのだが。

それでもまだ、13番目のテーブルの客は、誰かが注文を取りにくるのを待っているのだろうか。

(文/川奈まり子)

関連記事:【川奈まり子の実話系怪談コラム】赤ん坊人形を供養したこと【第十八夜】

■川奈先生のホラー短編が舞台化!

本コラムを連載している川奈まり子先生のホラー短編「赤い靴」(『赤い地獄』収録)が、舞台化・上演されることになりました。

公演は7/17~7/20まで。チケット予約受付中! 会場では観劇された方限定で、原作本販売とサイン会もあります。

詳しくは、FPアドバンスプロデュース公演「あかい、くつ。」の詳細ページにて!

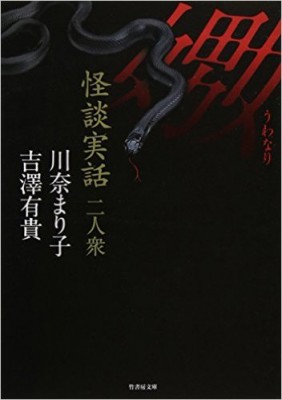

また、最新刊『嫐(うわなり』(竹書房文庫)も好評発売中です。